Beim satirischen Jahresrückblick «Bundesordner 23» gab es am Mittwochabend im Stadttheater viel humorvolle Kritik an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Eine Theaterkritik von Hermann-Luc Hardmeier.

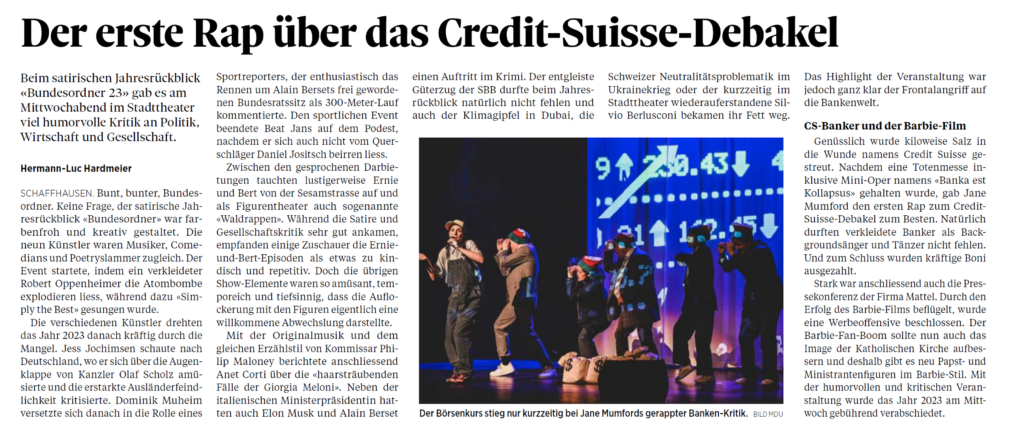

Der Börsenkurs stieg nur kurzzeitig bei Jane Mumfords gerappter Kritik an der Bankenwelt. (Foto: Melanie Duchene, Text: Hermann-Luc Hardmeier)

Bunt, bunter, Bundesordner. Keine Frage, der satirische Jahresrückblick «Bundesordner» war farbenfroh und kreativ gestaltet. Die neun Künstler waren Musiker, Comedians und Poetryslammer zugleich. Der Event startete, indem ein verkleideter Robert Oppenheimer die Atombombe explodieren liess, während dazu «Simply the Best» gesungen wurde. Die verschiedenen Künstler drehten das Jahr 2023 danach kräftig durch die Mangel. Jess Jochimsen schaute nach Deutschland, wo er sich über die Augenklappe von Kanzler Olaf Scholz amüsierte und die erstarkte Ausländerfeindlichkeit kritisierte. Dominik Muheim versetzte sich danach in die Rolle eines Sportreporters, der enthusiastisch das Rennen um Alain Bersets frei gewordenen Bundesratssitz als 300-Meter-Lauf kommentierte. Den sportlichen Event beendete Beat Jans auf dem Podest, nachdem er sich auch nicht vom Querschläger Daniel Jositsch beirren liess. Zwischen den gesprochenen Darbietungen tauchten lustigerweise Ernie und Bert von der Sesamstrasse auf und als Figurentheater auch sogenannte Waldrappen. Während die Satire und Gesellschaftskritik sehr gut ankamen, empfanden einige Zuschauer Die Ernie und Bert – Episoden als etwas zu kindisch und repetitiv. Doch die übrigen Show-Elemente waren so amüsant, temporeich und tiefsinnig, dass die Auflockerung mit den Figuren eigentlich eine willkommene Abwechslung darstellte. Mit der Originalmusik und dem gleichen Erzählstil von Kommissar Philip Maloney berichtete anschliessend Anet Corti über die «haarsträubenden Fälle der Giorgia Meloni». Neben der italienischen Ministerpräsidentin hatten auch Elon Musk und Alain Berset einen Auftritt im Krimi. Der entgleiste Güterzug der SBB durfte beim Jahresrückblick natürlich nicht fehlen und auch der Klimagipfel in Dubai, die Schweizer Neutralitätsproblematik im Ukrainekrieg oder der kurzzeitig im Stadttheater wiederauferstandene Silvio Berlusconi bekamen ihr Fett weg. Das Highlight der Veranstaltung war jedoch ganz klar der Frontalangriff auf die Bankenwelt. Genüsslich wurde kiloweise Salz in die Wunde namens Credit Suisse gestreut. Nachdem eine Totenmesse inklusive Mini-Oper namens «Banka est Kollapsus» gehalten wurde, gab Jane Mumford den ersten Rap zum Credit Suisse- Debakel zum Besten. Natürlich durften verkleidete Banker als Backgroundsänger und Tänzer nicht fehlen. Und zum Schluss wurden kräftige Boni ausgezahlt. Stark war anschliessend auch die Pressekonferenz der Firma Mattel. Durch den Erfolg des Barbie-Films beflügelt, wurde eine Werbeoffensive beschlossen. Der Barbie-Fan-Boom sollte nun auch das Image der katholischen Kirche aufbessern und deshalb gibt es neu Papst- und Ministrantenfiguren im Barbie-Stil. Mit der humorvollen und kritischen Veranstaltung wurde das Jahr 2023 am Mittwoch gebührend verabschiedet.

Eine Theaterkritik von Hermann-Luc Hardmeier. Erschienen am 29. Januar 2024 in der Zeitung Schaffhauser Nachrichten.